7研究・研修施設による技術開発と技能訓練

中部地区最大級の実験施設であるエンジニアリングセンターにおいて、建設全てに係わる高度な技術開発を行っています。

また、効果的な技能訓練(実地訓練)が行える 当社独自の研修施設も保有しており、昨今の建設業界を取巻く人材不足や若手技能者への技術伝承等に関する問題解決のため、人材育成を図り、建設業としての責務である「安全・安心」の徹底を目指しています。

エンジニアリングセンター

地震を再現し、より実大モデルに近い大規模な検証実験が可能な中部地区最大級の実験施設であり、建設のさまざまな検証実験を行うことができます。

施設紹介

エンジニアリングセンターは、2棟の実験棟と研究棟で構成されています。

実験棟

より実物大に近い構造物などの大規模な検証実験を可能とする中部地区最大級の実験施設です。建設に関する様々な研究開発を行っています。

-

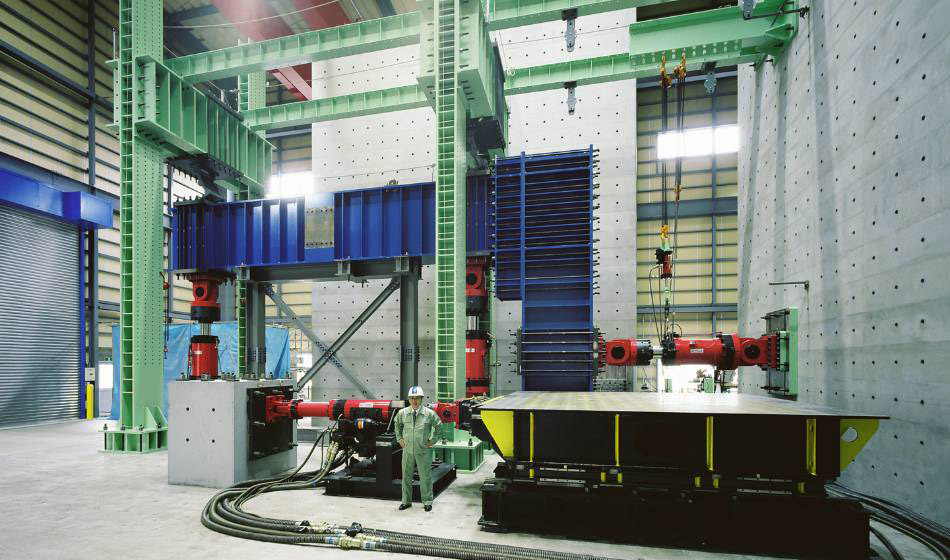

反力壁・反力床

油圧ジャッキの加力時、正確なデータ取得のために、試験体が動かないよう固定する設備です。

-

逆対称加力フレーム

試験体に油圧ジャッキの力を加えるための装置です。試験体の耐震性や変形性能などを検証することができます。

-

水平振動台

地震時の揺れを再現する設備です。試験体の耐震性能の確認、倒壊メカニズムについて検証することができます。

-

恒温恒湿試験室

温度や湿度を自由に操作し、 一定に保つことができる装置です。コンクリートなどの材料に関して、様々な環境下での変化について検証することができます。

研究棟

自然あふれる環境に存在する当建物は、自然の脅威に対するチャレンジや自然との融合・共生を表現しています。研究員の研究スペースとしてのみならず、外部との共同研究や情報発信の場としての機能を持っています。

〈研究棟外観〉

〈研究ルーム〉

〈会議室〉

施設概要

| 場所 | 愛知県長久手市茨ケ廻間1533-74MAP |

|---|---|

| 第1実験棟 | S造 延床面積337㎡ 反力床 12.26m(L)×8.37m(W)×1.3m(Th) |

| 第2実験棟 | CFT造 延床面積862㎡ 反力床 15.85m(L)×10.65m(W)×4.2m(Th) 反力壁(メイン) 12m(H)×10m(W)×3m(Th) 反力壁(サブ) 12m(H)×10m(W)×3m(Th) |

| 実験装置 | 静的・動的アクチュエータ 1000kN 最大速度50cm/s 1基 500kN 最大速度100cm/s 2基 静的アクチュエータ 押し4000kN 引き2400kN 1基 押し4000kN 引き4000kN 2基 水平振動台 テーブル寸法4m×4m 最大加速度 1G(積載15t) |

| 研究棟 | S造 2階建 延床面積704㎡ |

鉄道技術研修センター

屋外エリアに鉄道路線3本と2つのホームを持つ駅、橋梁、踏切、トンネルなどを設置。より実際に近い環境での技術研修、省力化・省人化に向けた実験を行うことができる施設です。

技術教育の場として

実際の建設現場を再現した研修施設として、施工・安全技術の向上、技術伝承などを実践的に進められます。また、災害時を想定した状況を再現することで、緊急時対応訓練の実施も可能です。

実験・研究の場として

より効率的な施工技術の開発や省力化・省人化に向けた実験を行うことができます。建設業界を取り巻く人手不足解消にもつなげていきます。

施設紹介動画

技術者養成講習会

鉄道会社および鉄道工事関連会社における鉄道保線の基礎を学びたい入門者を対象に講習会を開催しています。

- 技術者養成講習会のご案内(クリックで詳細を確認できます)

-

保線初等科入門講座

初めて鉄道保線に関わる方を対象とした鉄道技術新入社員教育講座

受講対象者 鉄道会社および鉄道工事関連会社に就職した鉄道保線の基礎を学びたい入門者 講習実施日 2025年6月3日(火)~6月6日(金) (4日間)

2025年7月1日(火)~7月4日(金) (4日間)募集人員 各回15名(お申し込み順) 時間 1日目 13時~17時

2日目~4日目 9時~17時(講義 25時間 現場実習含む)

※講習初日は12時30分までに鉄道技術研修センターにご集合ください。教育内容 1. 鉄道一般

2. 軌道変位検査

3. 分岐器(種類、検査) ○鉄道技術研修センター施設:軌道検測実習含む

4. 軌道整備基準(縦曲線・曲線整正計算)

5. 保線作業 ○鉄道技術研修センター施設:マクラギ更換、継目・絶縁保修、分岐保修

6. 緊急時対応方(自然災害、列車防護)

7. 信号のしくみ ○鉄道技術研修センター施設:電気設備、信号炎管実習含む

8. 過去の事故事例(不時停車、触車)講習料金 36,300円(税込み) 講習費用、テキスト代等 ※講習料金に昼食代は含まれていません。 詳しい内容につきましては、 052-612-2781 (矢作建設工業株式会社 鉄道技術研修センター)までお気軽にお問い合わせください。

保線3年次土木技術者向け講座

入社3~5年次の保線技術者のためのスキルアップ講座

受講対象者 鉄道会社における中堅の保線現場技術者 講習実施日 2025年7月28日(月)~8月1日(金) (5日間)

2025年9月1日(月)~9月5日(金) (5日間)募集人員 各回15名(お申し込み順) 時間 1日目 13時~17時

2日目~4日目 9時~17時

5日目 9時~14時(講義 29時間 現場実習含む)教育内容 1.軌道状態検査

2.軌道部材検査

3.保線一般(レール遊間管理、ロングレール管理)

4.分岐器(全般、ポイント部、乗り上がり脱線、検測、摩耗測定、)

5.軌道整備基準(カント、スラック、縦曲線、レール目違い、建築限界拡大寸法、曲線整正)

6.保線作業(マクラギ更換、レール更換、道床更換、レール溶接) 〇鉄道技術研修センター施設:軌道施設関係

7.信号のしくみ 〇鉄道技術研修センター施設:電気施設関係

8.構造物検査(鉄道橋梁、構造物検査、通常全般検査)

9.グループ討議講習料金 46,200円(税込み) 講習費用、テキスト代等 ※講習料金に昼食代は含まれていません。 お申込み

参加ご希望の方は

1. 電話にて予約をお取りください。

矢作建設工業株式会社 鉄道技術研修センター TEL : 052-612-2781

2. 予約完了後、講習開始20日前までにFAXまたは郵送にて申込書をご送付ください。

2025年度 鉄道講習会申込書.docx

FAX:052-613-1841

郵送:〒457-0837 名古屋市南区加福町三丁目14番 矢作建設工業株式会社 鉄道技術研修センター

施設概要

| 場所 | 名古屋市南区加福町3-14MAP |

|---|---|

| 施設面積 | 3,600㎡ |

| 屋外施設 | 線路(3線/内2線は延長122m、1線は74m)、分岐器(2基/8番分岐器) 可動式横取り装置(1基)、踏切(3種類の構造) ホーム(2面/延長25m)、橋梁(3橋/上路桁、下路桁、工事桁) 点検用トンネル、跨線橋(通路幅員2m) 電気設備(信号機、場内信号機、警報機、障害物検知装置、トロリー線) |

| 屋内施設 | 研修室(約120名の利用スペース/2部屋に分割可能) |

施設紹介

-

研修棟

・約120名収容可能な研修室はプロジェクターやスクリーン、音響設備を常設し、集合研修などに活用できます。

-

トンネルエリア

・複線分の実大寸法トンネルを設置。軌陸高所作業車を使用したトンネルの点検訓練や、維持管理業務手順の訓練が可能です。

-

跨線橋エリア

・跨線橋付近での新設・維持工事を想定。仮設足場工事や軌陸高所作業車を使った訓練が行えます。

・軌道上空での外部足場設置、および落下物に対する養生方法を訓練できます。

・バリアフリーに対応した跨線橋内各部有効寸法の確認、および厳守事項などの教育が行えます。

-

ホームエリア

・2面3線の構造の異なるホーム(盛土・桟橋・仮設)を設置。構造・基準値・各種法令などの知識を習得することができます。

・お客様目線での工事実施を可能にする訓練ができます。

・ホーム改修工事に使用する足場の研究・検証・組立・解体の実地訓練などを行うことができます。

・ホーム上の安全設備(非常ボタン)を使用して緊急事態対応や、工事中における安全設備の養生方法を訓練できます。

-

踏切エリア

・踏切設備(遮断機・警報機・障害物検知装置など)を実際に作動できる状態で設置。踏切設備の知識習得や、実物を使用した取り扱い方法の確認、さらには養生の訓練が行えます。

・コンクリート製の剛質踏切・総研型踏切、ゴム製の踏切という代表的な3種類の踏切を設け、踏切構造別の施工方法や保守方法が確認できます。

・軌道用諸車を使用して、踏切からの載線、および離線訓練などが行えます。

-

橋梁エリア

・鋼製の橋梁を2連(上路桁・下路桁)設置。橋梁上でのマクラギ更換工事や、仮設足場工事などが訓練できます。

・橋梁の構造(桁本体・支承部分)の知識習得や、変状点検の訓練が可能です。

施設全体

・列車防護訓練

異常事態発生時に列車を停止させるための列車防護訓練を行います。信号煙管を点火させ、線路上を列車に向かって走る一連の手順について訓練します。

・建築限界確認

実物大の建築限界定規(電車正面のお面)を使用して建築限界を確認し、触車事故防止訓練を実施します。

・軌道工事

実物の分岐器、可動式横取り装置を設置。軌道保守基準の知識習得や、軌道工事の作業ルール、マクラギ更換などの作業手順の訓練を実施します。

・近接工事

営業線近接工事における作業ルールの習得、大型の重機やクレーンを使った作業方法の訓練を実施します。

・軌道、電気設備

施設全体にわたり実物を再現。目で見て知識が習得できるとともに、取り扱い訓練を行うことができます。