環 境

気候変動への取組み

TCFD提言に基づく情報開示

近年、気候変動が原因と考えられる異常気象や自然災害の増加が、私達にとって身近に迫った脅威となっており、社会全体で脱炭素に向けた動きが加速しています。

矢作建設グループでは、気候変動への対応を重要な経営課題のひとつと捉え、2021年4月に公表した「矢作建設グループ SDGs宣言」の中で、「環境に配慮した持続可能な社会の形成」を重要課題に掲げ、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組みを進めています。矢作建設グループはこれらの一連の取組みを、建設エンジニアリングによる価値創造を通して加速させるとともに、常に社会の要請にこたえる事業を展開してまいります。

I ガバナンス

全社的な取組みを進めるため、取締役会の監督・指揮のもと、CSR/ESG委員会が中心となり、その傘下のSDGs部会や環境管理委員会が本社、支店、その他拠点、作業所、グループ会社の気候関連に関する各取組みを支援しています。また、SDGs部会で取りまとめられた取組み結果はCSR/ESG委員会に定期的に報告され、その審議結果が取締役会に報告されることとなっています。

【気候変動に関するガバナンス体制】

| 組織名 | 役 割 |

|---|---|

| CSR/ESG委員会 | 従来のCSRを統括する役割に加え、ESG経営を推進するための組織として発足 ⇒ 代表取締役、部門長で構成 |

| SDGs 部会 |

脱炭素を含め、環境・社会・ガバナンスを中心にSDGsへの取組みを加速させるために設置 ⇒ 各部門の幹部で構成 |

| 内部統制部会 | リスクマネジメントシステムが有効かつ効果的に機能するよう、各部における統制スキームの継続的な見直し活動を支援 ⇒ 管理部門の部署長で構成 |

| 環境管理委員会 | 環境面について事業所・作業所の管理・監督機能を担う

⇒ 中央安全衛生委員会委員、環境管理責任者(安全環境部長)、 主要拠点に配置されている環境副管理責任者で構成 |

各委員会、部会で審議し、重要な事項はCSR/ESG委員会が取締役会に付議・報告

II 戦略

建設業では、建物・構造物の建設時における重機・その他車両の使用や、鉄・セメントをはじめ多くの温室効果ガス排出を伴う資材の調達などで、気候変動に大きな影響を及ぼす傾向にあります。また、完成・引渡し後、建物・構造物の長期間にわたる利用は、建設時以上の温室効果ガスの排出が想定されます。

これを踏まえ、脱炭素に向けた動きや気温上昇などの物理的な変化が進む中で、炭素価格や原材料コストの上昇、平均気温の上昇による労働生産性の低下などをリスクとして捉えています。加えて、温室効果ガスの低減技術への移行によるZEB、ZEHや再生可能エネルギー分野の新たな市場、豪雨災害の増加による防災・減災市場の拡大などを機会として特定しています。矢作建設グループでは、これらの評価・管理を通じて建設業が社会から求められる課題解決に貢献することで、リスクに備え、短期・中期・長期全ての視点から新たな事業機会を創出してまいります。

【シナリオ分析】

リスク・機会について、気候変動が事業活動に与える短期・中期・長期の影響を把握するにあたり、2030年度における建築事業及び土木事業を想定し、シナリオ分析を実施しました。

なお、分析に際して2100年時点において産業革命前に比べて平均気温が4℃程度上昇する4℃シナリオと2℃程度の上昇に抑制される2℃シナリオを想定しています。

【リスクと機会】

| 分類 | リスク/機会の項目 | 2030年度における影響 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 2℃シナリオ | 4℃シナリオ | ||||

| 移 行 | リスク | 炭素価格 | 重機その他車両、燃料の非化石燃料化による 建設コストの増加 |

大 | 小 |

| 炭素排出目標 /政策 |

超過排出権の購入による建設コストの増加や 事業活動の一部制限 |

大 | 小 | ||

| 消費者の嗜好 の移り変わり |

排出削減の取組みの遅れによる受注高(売上高)の減少 | 大 | 中 | ||

| 低排出技術へ の移行 |

新技術への移行に伴う研究開発費や脱炭素関連認証取得費等の建設コストの増加 | 中 | 小 | ||

| 原材料コスト の増加 |

資材メーカーの生産コストの上昇や減産による資材調達コストの増加 | 大 | 中 | ||

| 機 会 | 新技術の利用 | 防災・減災に関する独自工法(PAN WALL工法)の需要拡大やZEB、ZEH案件の受注拡大 | 大 | 中 | |

| 新たな市場 へのアクセス |

脱炭素に向けた再生可能エネルギー分野での受注拡大 | 大 | 中 | ||

| 物 理 | リスク | 平均気温の 上昇 |

労働環境の悪化による生産性の低下や労働環境整備による建設コストの増加 | 大 | 大 |

| 異常気象の頻発化と深刻化 | 自然災害による工事現場や自社施設への被害や供給網の寸断による工事遅延 | 大 | 大 | ||

| 機 会 | 災害に対する 国土強靭化 |

インフラ整備や国内メーカーの生産拠点の移転による建設需要の拡大 | 大 | 大 | |

- 2℃シナリオ

- 気候変動に対して社会全体で様々な対策が取られ、2100年時点で産業革命前に比べて平均気温が2℃程度の上昇に抑制されるシナリオ

- 4℃シナリオ

- 気候変動に対して社会全体で有効な対策が取られず、2100年時点で産業革命前に比べて平均気温が4℃程度上昇するシナリオ

【対応策】

| 項目 | 対応策 |

|---|---|

| 炭素価格 炭素排出目標/政策 |

|

| 消費者の嗜好の移り変わり 低排出技術への移行 新たな市場へのアクセス |

|

| 原材料コストの増加 |

|

| 平均気温の上昇 (生産性低下) |

|

| 異常気象の頻発化と深刻化災害に対する国土強靭化 |

|

III リスク管理

気候関連リスクについては、SDGs部会において識別し、リスクの影響度や発生頻度に応じて設定された対応方針に従って、各リスクに適切に対応されているかをモニタリングしています。加えて、市場環境や事業構成の変移を踏まえ、リスク毎の重要性について定期的に点検し、必要に応じて対応方針を見直すこととしています。また、気象災害等に対するBCP(事業継続計画)については、内部統制部会が全社のリスクマネジメントの状況を確認しており、SDGs部会に報告し、迅速かつ効果的に機能するよう改善を重ねています。

なお、気候関連リスクは、優先すべき経営課題のひとつとして管理することとし、定期的にCSR/ESG委員会において報告・審議され、リスク項目や対応方針を見直す際には、CSR/ESG委員会の承認を経て回避や低減などの施策を講じるとともに、取締役会に報告することとしています。

IV 指標と目標

矢作建設グループは、気候変動による事業への影響を管理すべく、2022年度より主要拠点及び作業所において温室効果ガスの排出量算出を開始しております。今後、2030年度の目標達成に向けて、気候変動に関するリスク・機会を定期的に見直しながら、温室効果ガス削減の実効的な取組みを進めてまいります。

【温室効果ガス排出量と削減目標】(t/co2)

| 対象 | 範囲 | 基準年度 | 実績 | 目標年度 |

|---|---|---|---|---|

| 2022年度 | 2024年度 | 2030年度 | ||

| Scope1+ Scope2 | 連結 | 16,827 | 算定中 | 基準年度から▲42% |

| Scope 3 | 連結 | 1,209,339 | 算定中 | 基準年度から▲25% |

注)1

- Scope1

- : 自社の生産活動における重機・車両等の燃料使用に伴う直接排出

- Scope2

- : 自社の生産活動における電力等の使用に伴う間接排出

- Scope3

- : 設計した建物の運用時を含む、サプライチェーン全体での排出

注)2 Scope3は、Category1およびCategory11(建築物のライフサイクルを30年と設定)のみを対象

注)3 使用量または⾦額に乗じて算定する排出係数は、「環境省DB_V3_3」などのデータベースを参照

※2024年度における温室効果ガス排出量は、現在算定中のため、後日当社ウェブサイトでの開示を予定しております。

具体的な取組み

ZEB・ZEHの推進

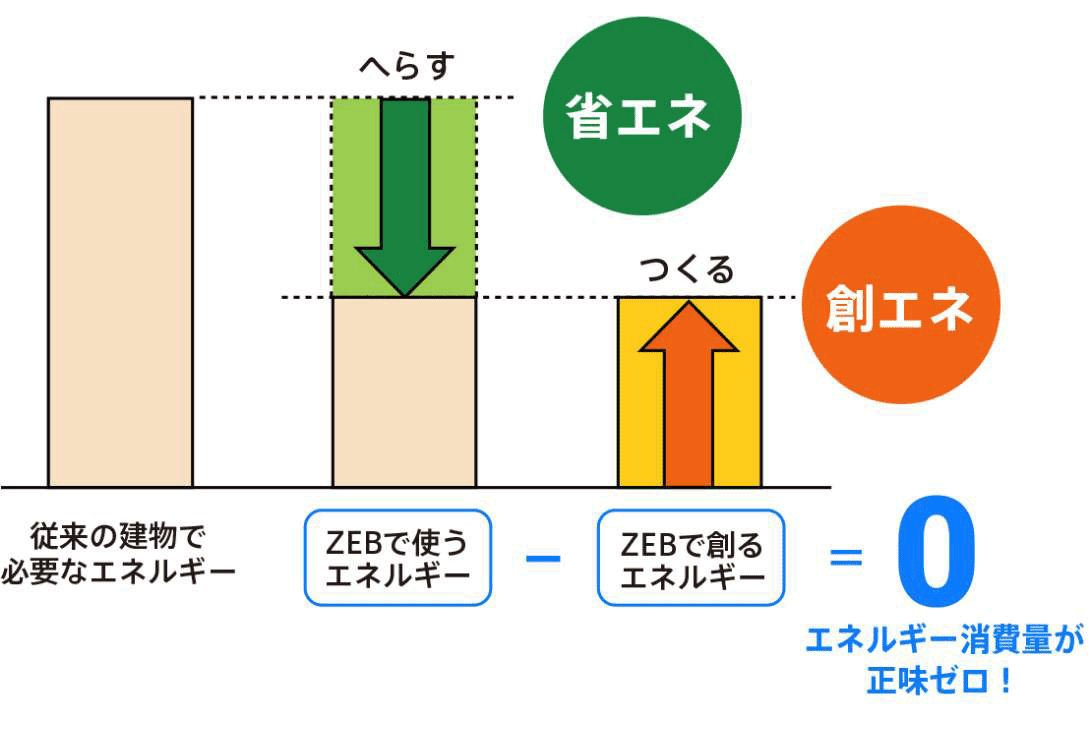

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ設計の運用強化を図り、建物のZEB・ZEH化等の省エネ・創エネを取り入れた環境配慮設計に積極的に取り組んでいます。

また、(一社)環境共創イニシアチブのZEBプランナー登録を行い、更なるZEB普及活動に取組んで行きます。

東海大府工事事務所(愛知県)

(Nearly ZEB取得)

グランドメゾン谷町四丁目(大阪府)

(ZEH-M Oriented取得)

再エネの普及活動

当社では省エネルギー化や脱炭素などに寄与する新たな技術メニューの拡充を図るとともに、再生可能エネルギー関連事業の施工・コスト提案をはじめとした環境に配慮した建設物や サービスの提案・提供を推進し、脱炭素社会の実現に寄与していきます。

-

豊田市保見町ソーラーファーム(愛知県)

-

愛知蒲郡バイオマス発電所(愛知県)

脱炭素に寄与する技術開発

循環型社会の形成や脱炭素社会の実現に向けて、強力なパートナーシップを活かして、環境配慮型技術の開発を推進しています。

環境配慮型コンクリートの開発

当社を含むゼネコン13社で「環境配慮型BFコンクリート(CELBIC)」を開発し、2021年2月に建設材料技術性能証明を取得しました。